Marina Schmitt

geb. 1982, lebt und arbeitet in Frankfurt/M.

Studium der Kunst an der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Figuration im Raum - Verschachtelt, Verschoben, Versetzt

Marina Schmitt spielt Schach. Das heißt, sie übersetzt Gegenständliches in Abstraktes und Abstraktes zurück in Gegenständliches. So stelle ich mir das vor: Wer als Schachspieler durch die Stadt streift oder das flache Land durch- wandert, der sieht in Straßenkreuzungen vielleicht ein zweckgebundenes Aufeinandertreffen von Linien unterschiedlicher Richtung und im Horizont die Begrenzung des Handlungs-Raumes; ein akzeptiertes, aber nicht sichtbares Regelwerk durchzieht die äußere Welt. Überall verlaufen Bewegungsschneisen und mögliche Passagen, mal streng, mal überraschend flexibel. Man plant gern voraus, versucht zu antizipieren, eine Abbiegung, noch eine, dann die Abkürzung oder eine Umleitung zum Ziel.

Marina Schmitt entwirft, konstruiert, malt Bilder. Und ihre gegenständlichen Eindrücke, die Sinneserfahrungen und Empfindungen übersetzt sie wie Schach-Konstellationen ins Konstruktiv-Abstrakte. Aufgebrochen und zerlegt werden die tragenden Elemente des organisch-Gegenständlichen. Ob Kirchturm, Landvilla oder Hochhaus, ob in die Höhe schießender Baum oder Übergang von der Steilküste ins offene Meer: Ihr Interesse gilt der vorgefundenen Anordnung, der Reduktion des körperlichen im Raum in die strukturierenden Form-Elemente: Quader, Kreis, Linie, Dreieck, Punkt... Das folgt keiner schematisch-strengen Zuordnung, wie sie Kandinsky einst vorgeschwebt haben mag, als Überführung des Gegenständlichen in das formelhaft-mathematische. Aber es läßt den nachahmenden Charakter realistischer Malerei hinter sich und sucht nach der raison d’etre des uns Umgebenden.

Die Möglichkeiten der Abbildung erscheinen daher nahezu unbegrenzt: Größe, Anzahl, Form, Durchdringung, Eingrenzung, Abgrenzung, Schachtelung; schroff und klar, pastos-reliefartig oder lasiert-flächig. Aufgetragenes Material („Farbe“, Öl, Lack, Pigmente) mit und gegen das Bildträger-Material (z. B. Holz oder Leinwand, Papier oder Leder).

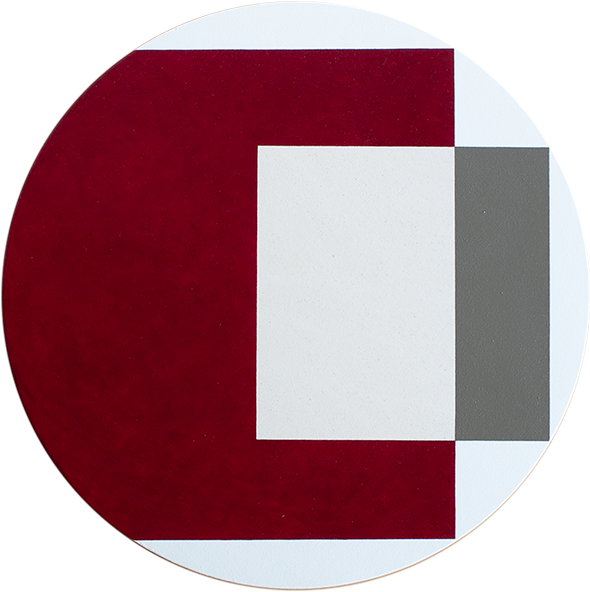

Wir blicken auf Rechtecke im Rechteck - erst gleicht jedem dem anderen, dann gleicht keines mehr einem anderen. Jedes einzelne entfaltet ein Eigenleben – farblich, der Größe nach, der Anordnung im Raum nach – und existiert doch nur im Wechselspiel mit den anderen. Dunkle Farbtöne reagieren mit den hellen, große Flächen mit den kleinen.

Wir blicken auf scharf-geschnittene Winkel, die den Kinogänger an Fritz Langs monumentale, expressionis- tisch-verfremdete Metropolis-Schluchten erinnern könnten. Fast bedrohlich verengt sich der türkis-helle Weg, eingekeilt zwischen den mächtigen dunkle Blöcken. Oder ist es nur ein von Bäumen begrenzter Lichtkeil, der mal breiter, mal schmaler ausfällt?

Das Tondo verhehlt seine Herkunft nicht. Einst ein beliebtes Format der Renaissance und dann nicht selten im Kontext überhöhender Porträtmalerei, verlor es alsbald an Beliebtheit und tauchte erst später als gestalterisches Mittel wieder häufiger auf. Hier nun nimmt das Innere das äußere Format gänzlich auf, kreisrunde, unterschiedlich große Flächen reihen sich, Linien setzen wechselseitig auf. Es legt die spiegelbildliche Erfassung zweier Gegebenheit- en nahe oder auch das unversöhnliche Gegenüberstehen im Blick auf dasselbe.

Wenn kreisförmige Körper mit den scharfen Schnitten versöhnen, fast eine Erleichterung in der Welt der harten Geraden und Horizontalen erwirken, dann dringt das Naturbelassene im genutzten Material in den Blickhorizont des Betrachters: Das Japanpapier als Bildträger zeigt sich widerspenstig gegen den monochrom-einheitlichen Auftrag. Die Farbe wird vom dicken, organisch-unsortierten Papier auf unkalkulierbare Weise aufgesogen und über seine Poren verteilt. Die flächig-exakte Anordnung gerät in eine Spannung mit dem papierenen Widerstrebenden, wie auch oxidierte Farbaufträge den Eindruck der Patina, des von der Zeit dahingerafften hervorrufen und Vergangenes in die Gegenwart zurückholen.

Dann schauen wir auf die angeordneten Figuren auf dem Leinwand-Feld als abstrahierte Konstellationen des Spiels auf dem Brett. Von hier aus in 4 Zügen, oder ein Remis als letzter Ausweg. Neben der rein visuellen Dimension des statisch Bildlich-Fixierten ist es die vermutete zielgerichtete Bewegung, die den Bildern einen zusätzlichen Spannungsbogen verleiht – das teilen sie mit dem Schachspiel als Ausdruck innehaltender Dynamik. Und zugleich tragen sie weiterhin das Moment des Unbegreiflichen in sich, wie der Schachspieler Murphy in Becketts gleichnami- gen Roman: „Das Letzte, was Mr. Murphy von Mr. Endon sah, war Mr. Murphy ungesehen von Mr. Endon. Dies war auch das Letzte, was Murphy von Murphy sah.“

Uwe Hohmann

U